LINTANG.CO- Ketika hari berkabut dan dingin, pada Kamis malam, 5 November 1857 seorang dekan Westminster yang bernama Richard Chenevix Trench, membuat terobosan bersejarah dalam upaya mewujudkan mimpi dan gagasan besar. Suatu mahakarya, sastra heroik yang hampir mustahil tercipta. Memang kemudian, perlu waktu lebih 70 tahun dan dikerjakan oleh orang-orang gila dan atau para cendikia gyps setengah edan, buku itu baru bisa terwujud. Buku yang dikagumi dan dijadikan referensi oleh orang di seluruh dunia.

Buku yang pada awal pengerjaanya diyakini sebagai ambisi mulia dan memiliki tujuan Ilahi yaitu, untuk mengampanyekan bahasa Inggris ke seluruh dunia)[1]. Buku yang terdiri dari 12 jilid yang masing-masing jilidnya setebal batu nisan itu, kini dikenal luas dengan sebutan, Oxford English Dictionary (OED).

Saya membaca kisah bagaimana OED ditulis dan diterbitkan itu, menemukan postulat bahwa sebuah dominasi bahasa sebagai bagian terpenting dari alat penjajahan serta menunjukkan kesan atas adanya dikotomi dari bangsa berperadaban adiluhung atau bangsa dengan peradaban terbelakang. Bangsa berperadaban tinggi, pasti dimulai dari kiprah dan pengabdian kaum intelektual pada kecintaan atas bahasa ibu. Mungkin tidak terlalu relevan membandingkan usaha memopulerkan bahasa Inggris dengan bahasa Lampung. Akan tetapi, ditinjau pada usaha merumuskan kamus dan pembukuan kosa kata, sekadar perbandingan, model kamus Lampung-Indonesia dalam banyak terbitan, terkesan dibuat sekadarnya. Proyek asal-asalan yang bahkan pada salah satu kamus yang dijual ke sekolah-sekolah, terdapat kata jorok yang secara vokabuler juga kurang tepat.[2]

Hingga saat ini, sedikit kamus yang mengelompokkan terjemah dan percakapan dari bahasa Lampung ke bahasa Indonesia, hanya ada di lampiran buku Masyarakat dan Adat Budaya Lampung karya Prof. Hilman Hadikusuma, 1989. Beda halnya dengan buku Conversation & Daily Vocabulary yang terus diproduksi dalam beragam versi, dus laris di pasaran.

Ideologi Sastra Lampung

Karya sastra kita ketahui, selalu mencerminkan ideologi suatu komunitas tertentu yang diwakili oleh pengarang.

Pengarang, selalu menghimpun kosa kata untuk menajamkan estetika penciptaan sastrawinya. Selain itu, bahasa dan ideologi ini yang kemudian diberi batas oleh Sosiolog Althusser sebagai cara manusia menghayati hubungannya dengan kondisi-kondisi eksistensinya.[3] Pada sastra Lampung, khususnya novel, ideologi bisa dilihat dan ditafsirkan dari sudut pandang juru kisah. Perjalanan Uyung, tokoh utama dalam novel Negarabatin, memang tak bisa mewakili struktur ideologi praktis masyarakat Lampung dari semua buai. Namun demikian, Negarabatin bisa mewakili pandangan Rojali, singkatan dari (Rombongan jak Liwa). Tentang cermin perdesaan dan kehidupan anak-anak desa yang akrab dengan alam dan kebingungan menatap masa depan setelah lulus SMP. Antara merantau atau tetap di desa, sekaligus potret atas masyarakat yang pernah dijajah Inggris dan Belanda;

“Tanno. Uyung layin lijung singut. Ia ngerantau barong dua rik restu jelma-jelma sai mekahut jama ia. Kekalau nihan Uyung jadi jelma balak.”[4]

Uyung ikut merantau, melanjutkan sekolah nun jauh di Ibukota Provinsi. Dikisahkan, dari Liwa ke Bandarlampung, banyak melewati jurang dan jalan berkelok-kelok, siapa tahu dengan merantau itu, Uyung nanti mampu menjadi orang besar. Sukses dunia dan akherat.

Memang, terkadang kita dengan bangga mengatakan bahwa bahasa Lampung merupakan aktivitas kebudayaan yang hidup rukun berdampingan dengan bahasa-bahasa suku lain. Padahal pembiaran heterogenitas kultural yang bersemi dalam suatu masyarakat justru sangat berpotensi menciptakan krisis kebudayaan. Sebab, terdapat subkultur yang masih bercorak eksklusivisme maupun chauvinisme, yang dapat dipastikan saling berbenturan. Saling memangsa hingga upaya saling meniadakan. Hipotesa inilah yang kemudian memantik banyak tesis, bahwa penguatan sastra daerah dalam rangka menguatkan identitas nasional sekaligus mencerminkan keragaman sebuah bangsa.

Persoalan tersebut diungkap oleh Udo Z Karzi dalam novel Negarabatin dengan penuturan yang sangat halus. Yakni, ketika kisah dimulai dari Uyung, nama panggilan dari Zulkarnain ketika masuk SD 1 Negarabatin, lalu sore hari, mengaji di surau Wak Bakri;

“Gelar lengkapni Ahmad Bakri. Kik ngeliakko uruanni ‘wak’ injukni ia anjak Banten mak Cirebon.”[5]

Kemudian, logat bukan orang Lampung itu dipertegas dengan ungkapan penutur ‘aku lirik’, dengan menjelaskan, orang Jaseng yang berbahasa Lampung;

“Kik pak maseh wat logat Jaseng ini, Wak Bakri menalom ireh muneh cawa Lampung.”[6]

Itu hanya ada di novel. Fakta yang ada, sedikit sekali masyarakat pendatang yang pandai berbahasa Lampung dalam percakapan sehari-hari. Fenomena inilah yang dapat ditafsirkan, sastra Lampung di Negarabatin, mengembangkan ideologi positivisme.

Sementara, sastra Lampung dalam konteks penelitian ilmu sastra, sulit sekali memakai standar baku pendekatan yang tepat digunakan. Bahkan di Indonesia sendiri, semua teori penelitian sastra memakai (mengadopsi) ilmu sastra dari Barat. Termasuk sejarah sastra Indonesia, selalu terkait Balai Pustaka yang notabene, percetakan dan penerbit Belanda. Dan hampir semua kajian, bersumber bahkan, hanya duplikasi dari karya HB. Jassin. Akibat terbatasnya buku sastra Lampung, metodologi penelitian sastra yang sangat diperlukan adalah metoda penelitian sejarah sastra Lampung yang sampai saat ini belum ada. Ketika ada kajian tentang sastra Lampung, sifatnya masih sangat parsial dan bias antara sastrawan Lampung dengan sastrawan yang berasal dan atau bermukim di Lampung. Sehingga, term ideologi yang diusung sastrawan tidak bisa digeneralisir.

Pada buku kumpulan sajak Mak Dawah Mak Debingi (MDMD) yang diterbitkan BE Press pada 2007 lalu, dianggap sebagai upaya mengerami telur kebudayaan. Menetaskan anak pinak kekayaan seni budaya Lampung. Tidak ada yang meragukan kemampuan dan konsentrasi Udo Z Karzi. Bisa disebut, satu-satunya pemikir kebudayaan Lampung yang langsung menggelutinya dengan karya-karya. Penuh literasi dan mengungkap sederet fakta kontekstual lewat kontemplasi. Baik itu pada sejumlah esai, tulisan pop, artikel maupun puisi. Satu-satunya penulis yang memelopori lahirnya sajak-sajak berbahasa Lampung. Lewat buku dwibahasa Momentum, 2002. Udo Z Karzi pernah ditulis Hardi Hamzah sebagai orang yang berusaha menetaskan telur agar beranak-pinak dan besar, serta memberikan benefit tersendiri. “Telur yang telah di ujung tanduk itu benar-benar bisa menetas dan menjadi “anak ayam” kebudayaan Lampung yang makin mahal harganya.”[7]

Semua itu karena dianggap seni budaya kita telah berada di ujung tanduk.

Di sinilah letak sederet pertanyaan tentang semacam protap atau setting sosial kesusastraan Lampung. Jika MDMD adalah karya pecah telur, sebagai pemula lahirnya sajak-sajak berbahasa Lampung. Kemudian diikuti beberapa buku seperti Suluh oleh Fitriyani, Di Lawok Nyak Nelepon Pelabuhan karya Oki Sanjaya. Kemudian yang berupa cerita, Tumi Mit Kota, Cerita-Cerita Jak Bandar Negeri Semuong, serta Radin Inten II. Namun demikian, seberapa berdampak penerbitan buku berbahasa Lampung itu pada upaya pelestarian, membangun kecintaan dan membuat setting budaya?

Novel Negarabatin dan buku puisi Mak Dawah Mak Debingi, setidaknya dapat menjadi pijakan awal untuk memulai penulisan sejarah sastra Lampung. Setelah ada standardisasi atas sejarah sastra itulah, baru rujukkan dan ideologi termasuk setting budaya atau rekayasa sosial yang diungkap sastrawan Lampung bisa dikaji lebih komprehensif dan presisi.

Toko Buku, Penerbit, dan Perpustakaan

Pada era di bawah tahun 1990, sepanjang jalan Soemantri (Unila) sampai jalan Radin Intan, ada sejumlah toko buku yang menyajikan karya-karya sastra. Toko buku yang terkenal di Tanjungkarang, ada Toko Buku Wartawan. Toko buku ABS yang berada di pertigaan antara jalan Urip Sumoharjo dan jalan Teuku Umar. Dua toko buku itu, bagi orang generasi yang lahir di bawah tahun 90-an dan hobi membaca, pasti familiar. Keduanya, sudah tutup dan tidak berbekas. Hanya tersisa, toko kitab Al Idrus, Balai Buku, Gramedia, dan Fajar Agung.

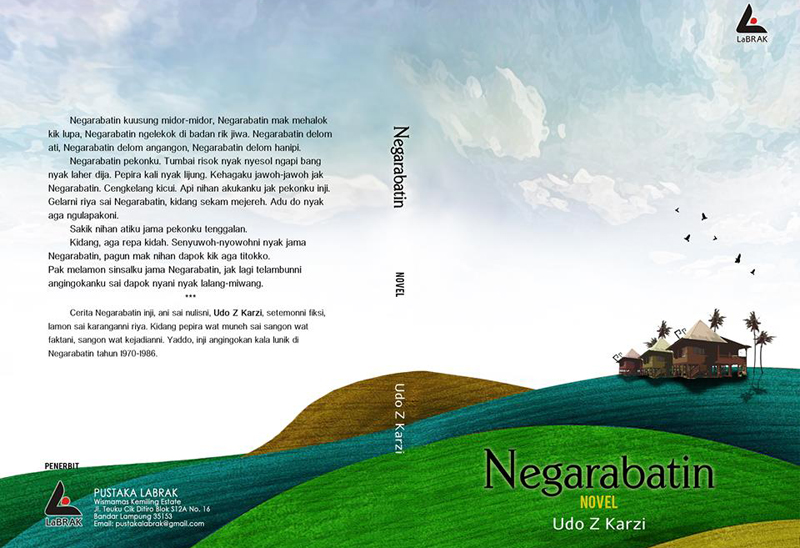

Di toko-toko buku yang tersisa itu, sekarang tidak ada pajangan karya sastra Lampung. Sekadar contoh, novel Negarabatin, kumpulan sajak MDMD, diterbitkan oleh penerbit indie yang maknanya, penerbit mandiri, bisa juga disebut kecil dan serba terbatas. Bakal sulit dipajang di gerai model Gramedia yang punya persyaratan ketat agar buku bisa dijual di lapak mereka. Akan tetapi, ada penerbit lokal model Aura Publisher yang ternyata setelah menerbitkan kumpulan cerpen Seekor Capung Merah (Rilda A.Oe Taneko) berhasil meraih Kusala Sastra Khatulistiwa, 2019. Sebuah penghargaan bergengsi tingkat nasional untuk karya sastra. Artinya, penerbit, toko buku, dan perkembangan sastra jika diproduksi akan tetap menemukan celah untuk hidup sebagai entitas usaha ekonomi, dan juga pasti diterima masyarakat. Bukti nyata atas Betan Subing (Kumpulan Cerita Rakyat Lampung), yang diterbitkan Gunung Pesagi, yang kini bisa jadi buku langka dan penerbitnya juga telah mati.

Novel Negarabatin juga yang diterbitkan Pustaka LaBrak, 2017 tidak kita temukan terpajang di toko buku. Termasuk beberapa perpustakaan sekolah tidak memilikinya meski di sekolah itu ada guru dan mata pelajaran Mulok Bahasa Lampung.

Semua itu membuat analisa atas sastra daerah Lampung dapat disebut, dalam posisi memprihatinkan. Bukan hanya pada persoalan telaah dan kajian sastra yang terbatas. Apalagi karya dari kritik akademis seperti tesis, desertasi, dan atau buku kritik sastra. Sastra daerah Lampung sendiri yang berwujud teks atau buku, keberadaanya tanpa perkembangan yang berarti. Sekadar ada dan tercatat apa adanya. Bisa disebut, nyaris tidak ada dampak signifikan terhadap kemajuan sastra daerah.

Alih-alih bicara kualitas, secara kuantitas pun, sastra daerah Lampung tidak serius diproduksi oleh sastrawan. Tidak dikatalogkan secara sistematis di perpustakaan daerah, dan juga tidak dijual di toko buku.

Persoalan peta perkembangan sastra daerah ini berbanding terbalik dengan sastra modern.

Provinsi Lampung banyak memiliki sastrawan berkualitas dan sudah diakui khalayak luas, beberapa di antaranya menjadi sastrawan nasional dengan buku, kiprah dan karya yang diakui masyarakat sebagai sastrawan papan atas, ahli, dan maestro. Sebut saja ada nama Isbedy Stiawan ZS (November Musim Dingin), Ahmad Yulden Erwin (Perawi Rempah), Inggit Putria Marga (Penyeret Babi), Ari Pahala Hutabarat (Rekaman Terakhir Beckett) untuk kategori puisi.

Ada Iswadi Pratama dengan komunitas Teater Satu, membuat dia dijuluki “maestro sastra dan teater” oleh TribunLampung.[8]

Di bidang novel, ada Rilda A.Oe Taneko (Anomie) yang banyak mengulik kisah Tragedi Talang Sari, M Harya Ramdhoni (Perempuan Penunggang Harimau), dan Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie (Di Tanah Lada). Ada juga Tita Djindarbumi (Batu Serampok) untuk cerpen, dan lain sebagainya. Pada ranah sastra modern, sastra yang dihasilkan orang Lampung cukup mewarnai khasanah sastra Indonesia.

Cakupan karya sastra yang luas itulah, membuat pentingnya batasan analisa.

Batas Modern dan Daerah

Pemakaian istilah modern dan daerah ini penting sebagai batasan pembeda atas teks di buku sastra yang memakai bahasa daerah. Dengan pisau “pendekatan” sastra daerah Lampung, harus dirumuskan batasan masalah, bahwa yang disebut sebagai sastra daerah adalah karya sastra yang memakai bahasa Lampung. Yang ternyata, harus diperjelas lagi antara dialek api atau nyow. Bahasa Lampung pesisir atawa pepadun?

Kita temukan, aturan baku bahwa sastra daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung dimana disebut pada Bab 1 Pasal 1 Ayat (11), secara tegas, didefenisikan yang dimaksud sastra daerah Lampung adalah sastra yang diungkapkan dengan bahasa daerah, baik lisan maupun tulisan.

Dapat ditelusuri kemudian, sastra daerah Lampung yang murni (tanpa terjemahan) dan diterbitkan dalam bentuk buku, berbasis kategori puisi, cerpen, dan novel, hanya ada beberapa buah. Di antara yang sedikit itu, ada dua buku yakni, Mak Dawah Mak Debingi (Puisi; BE Press, 2007), dan Negarabatin (Novel; Labrak, 2016), dimana keduanya mendapat hadiah sastra Rancage[9] pada 2008 dan 2018. Keduanya juga, ditulis oleh Udo Z Karzi. Kedua buku itu memakai Bahasa Lampung dialek api. Meski pun daerah ini juga punya aksara sendiri, belum ada, tepatnya belum saya temukan sebuah teks sastra dalam bentuk novel dan atau cerpen yang menggunakan aksara Lampung secara mandiri. Memang, ada beberapa jenis puisi yang ditulis memakai aksara Lampung, namun demikian, sulit sekali mencari akses untuk melihat dan menelusuri siapa penulisnya, apalagi wujud manuskrip maupun bukunya. Dimana jika kita memakai metode penelitian dengan pendekatan sosiologi sastra, pengarang teks harus dilihat dari status sosial, ideologi politik, tujuan teks, dan konteks lahirnya karya sastra itu. Menurut Sapardi Djoko Damono[10], sebagaimana dirumuskan Ian Watt, dirinci dengan, antara lain; Konteks Sosial Pengarang, Sastra sebagai Cermin Masyarakat, dan Fungsi Sosial Sastra. Artinya, sastra Lampung dalam wujud aksara, sampai sekarang belum ada, termasuk kajian dan kritik yang jadi bagian dari pengembangan ilmu sastra.

Kritik Sosial dalam Sastra Lampung

Pemetaan sejarah sastra Lampung, sangat mendesak dan perlu segera dirumuskan dan dibuat yang lebih komprehenshif. Khususnya puisi[11] berbahasa Lampung yang masih banyak terserak. Belum dibukukan sebagaimana kumpulan sajak Mak Dawah Mak Debingi (MDMD).

Puisi itu menurut Ignas Kleden (2004) bisa berfungsi sebagai kritik sosial, kita memang menemukan relevansinya dalam MDMD. Bagaimanapun, sebuah puisi tidak dapat mengelak dari kondisi masyarakat dan situasi kebudayaan dan tempat dimana karya itu dihasilkan.

MDMD secara puitis bisa disebut sukses membangun kredo itu. Kritik sosial digambarkan Udo Z Karzi misalnya dengan sajak Parlemen (halaman 40); Setangkar mak ngedok akhir/ konflik sememanjangan/ adu pelitik mak radu/rusuh/stabilitas terganggu/ reformasi taru/ ekonomi negeri tambah kelop/ ulun tambah sengsara/ yaddo do//

Maknanya, bertengkar tiada akhir, terus berkonflik, perbedaan politik bertanding tak berkesudahan, rusuh. Buku yang lahir dari gua garba reformasi ini, merekam peristiwa-peristiwa aktual yang sublim dan dikontemplasikan Udo Z Karzi. Puisi yang ditulis pada Agustus, 2000 itu cukup menjelaskan berbagai pertentangan politik yang dilakukan para wakil rakyat. Yang berdampak pada terganggunya ketenangan masyarakat dan kegagalan reformasi. Akibat lain, ekonomi semakin terpuruk pada titik yang paling ekstrem, menyengsarakan semua orang.

Kita ketahui, pada 2000, peristiwa-peristiwa mencekam melanda negeri ini. Sebab, di sana ada perseturuan elite politik yang ditonton semua rakyat. Media tumbuh subur bak jamur di musim hujan, internet mulai merambah dan perkembangan tekhnologi informasi, melesat sampai menjadi diktum “dunia dalam genggaman.” Semua warga mulai sadar dan melek informasi, sehingga di gardu, di beranda masjid, di pasar, di warung kopi, semua topik obrolan adalah persoalan politik. Dicatat oleh Udo Z Karzi pada puisi di sebelahnya yang juga di bulan dan tahun yang sama. Catatan Sidang; …tian radu lupa janji-janji kampanye/tian ngehianati reformasi…

Kritik sosial pada laku para politikus secara gamblang disuarakan Udo Z Karzi. Termasuk pada militer. Dan bahkan pada sikap serbapolitik itu sendiri, diungkap pada halaman 54 berjudul Pelitik. Artinya secara bebas, berbasis bacaan penulis kira-kira begini; Orang semua sibuk berceloteh, menceracau. Seharusnya, seniman ya seniman. Jangan lagi ada seniman politik. Penyanyi ya penyanyi, jangan lagi menjadi vokalis politik. Ahli hukum juga, jangan sibuk mengurusi politik. Dan lagi, semua persoalan selalu dikait-kaitkan dengan politik. Obat kekacauan itu, ketika suhu politik sedang panas. Kita butuh negarawan yang bijak dan tidak terbujuk rayuan politik.

Menariknya dari buku MDMD, meski sudah lama diterbitkan dan sempat jadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Berhasil meraih penghargaan Sastra Rancage 2008. Namun masih kontekstual ketika dibaca saat ini. Meski beberapa peristiwa, seperti meninggalnya Saidatul Fitria dan Rizal terekam dalam Negeri Ini Teater Tentera, Zal dan Api Lagi Sai Aga Kuucakkon Jama Niku menjadi semacam kesedihan lain dari peneguhan diri sastrawan yang terpukul atas dua peristiwa berdarah itu. Sampai kemudian tertanam semacam makian; “:militer udi mak pernah berubah/ tian mak tenong/ kik mak nimbak, nyiksa, nyulik, rik ngebunuh//

Membaca lebih dalam buku MDMD, kritiknya ternyata bukan soal politik dan militer an sich. Melainkan pada semua laku cadang atau merusak. Misalnya pada sajak berjudul Liwa; …sakik mataku ngeliak kecadangan sekejung bilukan renglaya/…sakik hatiku ngedengi tamakni penguasa rik rakusni pengusaha.

Mencerecap sajak Liwa itu, kita disodori kekecewaan anak kampung yang melihat daerahnya rusak. Dibuka dengan kalimat menyentak. “api lagi sai dapok kubanggakon jak niku” (halaman 46).

Secara halus, lewat 50 sajak berbahasa Lampung, Udo Z Karzi menguak tentang kegelisahan atau sungsai yang kemungkinan salah eja sebab yang popular digunakan adalah kata sangsai. Artinya gelisah. Ketika sampai di halaman 70 dari sajak terakhir yang dijadikan judul buku itu, didefenisikan kegelisahan menyembul dari sisi kegelapan malam. Ketika menyusuri Negarabatin. Kalau di novel dikisahkan;

“Negarabatin ajo ibu kota Kecamatan Balik Bukit sai tekuruk di Daerah Tingkat II Lampung Utara…Di Kecamatan Balik Bukit ticatet wat ruwa marga: Marga Liwa rik Marga Sukau. Zaman Belanda_ atawa semakkungni Inggris_ Negarabatin atawa Balik Bukit yaddo wilayahni Kewedanaan Krui sai ibu kotani di Krui.”[12]

Sedangkan di buku MDMD tertulis: nyusuri negara batin sai bingi/ bingi mak seangi sai tipikerkon/ bingi nyegokkon resiani tenggalan/ kidang bingi jujor ngakui risok sareh/ cutik sungsai nyembul jak kebelah bingi/ lampu keliwat ridap nyusori kelomni//mak dawah mak debingi/ nyak resah.

Dua kata kunci yang ketika membacanya, membuat daya kejut yakni Negara Batin yang artinya objek tempat pijakan sastrawan dan Nyak Resah yang menjadi rasa serta kecenderungan opini sastrawan.

Negarabatin sebagai tempat, bisa dikaji secara fenomenolog yang menjadikan, misteri, menyebarkan rasa gentar dan memancarkan daya pukau. Menurut Ignas Kleden, bertukar tangkap dengan lepas antara misteri, gentar dan daya pukau itu sering menonjol dan menjadikan penyair Indonesia melantunkan pengalaman, kepenuhan suka cita dan berbagai pengalaman hidup sebagai basis utama karya.

Nyusuri Negara Batin, itu berbasis di daerah mana? Karena memendam kebingungan atas banyaknya nama daerah itu, saya akhirnya mengajukan pertanyaan pada Udo Z Karzi. Namun dia tak menjawab. Justru menautkan catatan Mamak Kenut: Negara Batin, Kampung Begal? Membaca isi “nuansa”[13] itu, tentu pembelaan bahwa kita tak punya daerah yang disebut Kampung Begal. Di seluruh wilayah Lampung sendiri, beberapa daerah memakai nama Negara Batin. Misalnya, Desa Negara Batin, Lampung Timur. Kecamatan Negara Batin (Waykanan), Pekon Negara Batin (Tanggamus) ada juga Pekon Negara Batin di Lampung Barat. “Tidak siang tidak malam, saya gelisah.” Diungkap Udo Z Karzi sebagai basis kecenderungan tematik yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial politik, peristiwa yang mengandung tragedi, ironi dan kegelisahan eksistensial.

Sajak itu, memberi semacam kejutan dan pengakuan untuk membuat tekad pada pembebasan belenggu moral kata. Hal itu terdapat pada sajak Lawokku Tanno Nyegok Kesumat dimana pada larik ke-13 berbunyi: ”di pesisir barat jukung-jukung mak berlayar/ mani, pelawok-pelawok jak gering segaga kuasa di darat/ atawa, medomi lonte delom ngisonni bingi//

Kita benar-benar disuguhi teks yang bisa berdialog, tanpa belenggu moral, pembaca bisa menjadi, terlibat bahkan ikut memaki dari berbagai tematik di buku MDMD. Basisnya, bukan hanya satu daerah melainkan Provinsi Lampung secara utuh. Sayangnya, kumpulan sajak itu masih menggunakan dialek api. Berikut buku puisi berbahasa Lampung setelahnya. Lantas, apakah dialeg nyow tidak punya penyair? Tak punya sastrawan? Mana buku lain? Kemana para sastrawan daerah di tengah krisis bacaan dan generasi yang rabun membaca.

Artinya, kita belum melihat dampak adanya setting budaya dari buku sastra berbahasa Lampung sebab pada sajak Ajar Sekam Bahasa Cinta, Udo Z Karzi masih melihat; kupagas niku kanah (halaman 47). Seiring upaya Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah yang mulai konsen mengkonsolidasikan penerbit, seharusnya hanya karya berbahasa Lampung saja yang dibantu pembiayaannya. Dibeli bukunya, dan perlu juga digagas, sekolah-sekolah wajib memilikinya.

Stimulus Sastra Lampung

Agar selalu karya sastra lahir memang butuh stimulus dan terutama, dorongan dari pemerintah melalui lembaga dan institusi terkait. Akan tetapi lacur, lihat saja buku RPP Bahasa Lampung untuk Sekolah Dasar yang diterbitkan Tiga Serangkai, Solo, yang banyak dijadikan bahan ajar muatan lokal pelajaran Bahasa Lampung. Jangankan mengutip teks sastra Lampung modern dan mengenal sastrawan, serta aneka seni budaya, tidak ada sama sekali. Semua materi ajar terkonsentrasikan pada menulis dan membaca aksara Lampung yang jika dikaitkan dengan perkembangan teks sastra, bisa disebut tanpa guna. Sebab, jenis huruf kaganga, belum ada dalam aplikasi ponsel. Jika pun pernah ada di aplikasi font komputer, belum banyak yang memilikinya. Konsekwensinya, belajar aksara Lampung mesti diganti dengan pelajaran sastra daerah. Pengenalan aksara sebatas pijakan pengetahuan, bukan konsentrasi dari out put dan tujuan pendidikan Mulok seperti yang selama ini dijalankan sekolah.

Bahasa Lampung sendiri, selama ini menjadi subaltern[14] dan kurang familiar di tengah warga padat penduduk di Provinsi Lampung. Meski pun kemudian, menyebut kata “kanon” sastra Lampung terkesan berlebihan dan bakal memancing reaksi kontraproduktif seperti kenapa huruf “kh” ditulis “r” atau dialek api atau nyow yang diutamakan dalam peta sastra dimana prasyarat kanon harus ada karya rujukan semua teks sastra yang dirumuskan setelahnya, juga sastrawan utama yang ditokohkan dengan karya agungnya.

Setidaknya, harus dimulai dengan kesadaran bersama, bahwa sastra Lampung itu ada, adiluhung, dan tak jauh kualitasnya dibanding misalnya, roman-roman karya Emile Zola yang memopulerkan ideologi positivisme di Perancis. Ah, terlalu jauh. Cukup seperti perkembangan sastra jawa, sastra sunda, dan sastra padang. Baik kuantitas maupun kualitasnya. Di sini pentingnya peran semua pihak bekerja sama untuk terus memaksimalkan dorongan lahirnya karya-karya sastra berbahasa Lampung. Tidak perlu ajaib model OED dan atau La Galigo, cukup ensiklopedia dan adanya buku sejarah sastra Lampung yang lengkap, jejak dari sastra lisan dan tulisan yang tidak sebatas klaim kalau itu dulu ada, tetapi benar-benar berwujud sebagai buku yang megah, bisa dipajang di toko buku, elegan dijajar di lemari perpustakaan, serta penuh ilmu pengetahuan dan khasanah Adat Budaya ketika dibaca. Termasuk merumuskan ulang muatan lokal (Mulok) mata pelajaran bahasa Lampung itu. Sebab, substansi dari bahasa adalah sastra. Bukan aksara. Dan titik tolak kemajuan sastra, harus ada kanon serta sejarahnya. (*)

Endri Kalianda, penulis buku kumpulan esai “Zaman Gilded sampai Keranjingan Judi Online”, Pustaka Media, 2024

[1] Kisah ini tertuang dalam novel Foucault’s Pendulum.

[2] Lihat Kamus Lampung-Indonesia, karya Herman Maini, pada huruf K dan J.

[3] Lihat Talha Bachmid dalam buku; Sastra: Ideologi , Politik, dan Kekuasaan, hlm.111

[4] Novel Negarabatin, hlm.187

[5] Ibid, hlm.35

[6] Ibid, hlm.36

[7] Opini Hardi Hamzah di Lampung Post, 2007

[8] TribunLampung, edisi Senin, 6 Januari 2020.

[9] Perlu dicatat, yang memberikan penghargaan adalah Yayasan Kebudayaan Rancage, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berada di luar Provinsi Lampung, belum ada penghargaan dari pemerintah dan atau instansi dari internal masyarakat Lampung sendiri berbasis teks sastra daerah.

[10] Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono, dalam “Kebudayaan (di Sekitar) Kita”

[11] Opini Endri Y, di Fajar Sumatera, 2016 berjudul “MDMD Sebuah Tetasan Telur Budaya”

[12] Novel Negarabatin, hlm.47

[13] Nuansa adalah salah satu rubrik khusus yang ditulis para jurnalis di SKH Lampung Post.

[14] Lihat opini Endri Y, Lampung Post, 2008; “Subaltern Bahasa Lampung”.